- · 东南亚研究版面费是多少[06/01]

- · 《东南亚研究》投稿方式[06/01]

- · 《东南亚研究》期刊栏目[06/01]

产业链外迁东南亚,不一定是坏事(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:还是代入微观视角。目前做跨境电商的朋友,做平台的话大部分还是首选亚马逊。一方面是亚马逊平台更成熟,另一方面是亚马逊主要覆盖的欧美市场客单

还是代入微观视角。目前做跨境电商的朋友,做平台的话大部分还是首选亚马逊。一方面是亚马逊平台更成熟,另一方面是亚马逊主要覆盖的欧美市场客单价高。虽然这两年做Shopee(主要辐射东南亚市场的电商平台)的人也在变多,但Shopee客单价不高是个事实,原因很简单,东南亚人没那么有钱。

但试想一下,假如10-20年后,中国实现产业升级,卖的都是利润率更高的产品和服务,因承接中国产业转移而变得更富裕的东南亚消费者,也能消化得了这些高端产品和服务。

或者更微观地说,那时的跨境卖家卖的不再是依托供应链优势的3C和服装,而是一个个“中国版iPhone”、“中国版Channel”,靠研发和品牌赚东南亚人的钱。不仅客单价有了,物流仓储成本也更低,这不香吗?

更进一步,就连供应链都可以不在国内——中国设计,东南亚穷国生产,东南亚富国消费;甚至中国设计,非洲生产,东南亚消费。让中国像现在的老美一样吃掉产业链上最赚钱的部分,难道不比现在苦哈哈靠供应链的性价比挣钱好?

有人或许会说,老美不会允许咱们这样的。但讽刺地是,我常常感到不仅老美不允许,就连咱们自己人都不允许——“不再世世代代给欧美人做衣服做鞋子”的根本办法,是国内根本没有做衣服做鞋子的人,而不是即便这些产业已经赚不到什么钱甚至已失去经济性(且这些产业本身也无关国家安全)的情况下,还硬要把它们圈在国内。

以上只是商品贸易视角,服务贸易同样如此。如果东南亚人变得更有钱,中国电视剧可以更多卖到东南亚,东南亚人也会更多来中国旅游/消费——就像中国在过去20年的迅速崛起期进口了更多的外国产品,给美日欧等等带来了更多旅游收入一样。

不过,上述种种出现的前提,是在东南亚变得更加富裕的同时,我国的产品、文创与自然环境都在不断变得更好。我对此并不怀疑。所以,中国的产业升级与向东南亚的产业外迁,是一个硬币的两面。中国与东南亚的同步迭代,不仅不是零和博弈,反而会让整个亚洲都变得更好。从地缘政治上讲,这也让东南亚与中国交恶的机会成本更大,这在G2时代尤为重要。

总而言之,一个富裕的东南亚,比贫穷的东南亚,在中长期对中国更有利。

产业升级与星辰大海

还需要观念更新

当下舆论中对国内产业链外流的焦虑,本质上是因为我国目前处于一个十分尴尬的产业发展阶段:高端产业爬坡尚未完成,中低端产业又被新兴市场偷塔,进退失据的风险增加,非常难办。

但除了产业发展中的真实困境外,我认为这些焦虑背后还有一些思维执念。比如“全产业链安全论”,以及“出口立国”。

所谓“全产业链安全论”,就是认为一国只有掌握了全产业链,国家安全才能高枕无忧。但这个观点存在三个问题:

1. 全产业链缺乏经济性。最直接地,让一个能把航母当饺子下的国家同时保留大量劳动密集型服装厂是划不来的。但与后面两个相比,这个已经最不重要了。2. 全产业链未必安全。掌握了全产业链,理论上可以不与外界打交道,或者只打很少的交道,实际上处于一种准脱钩状态。这意味着对抗加剧后,外界下重手时需要考虑的机会成本更小,反而会刺激对抗升级以及更重的手段出现——山姆搞北韩就比搞俄国更敢放开手。3. 全产业链,尤其是希望样样顶尖的全产业链,甚至意味着更不安全。这点或许会引起争议,国务院发展研究中心的刘培林在《现代化新征程中的新挑战和新问题》有个观点:从博弈论角度,如果一国想发展出足以卡全世界脖子的全产业链,那么其他国家为了防止未来被该国卡脖子,只会联合起来在该国发展成功之前卡该国脖子,使该国产业升级走向失败。

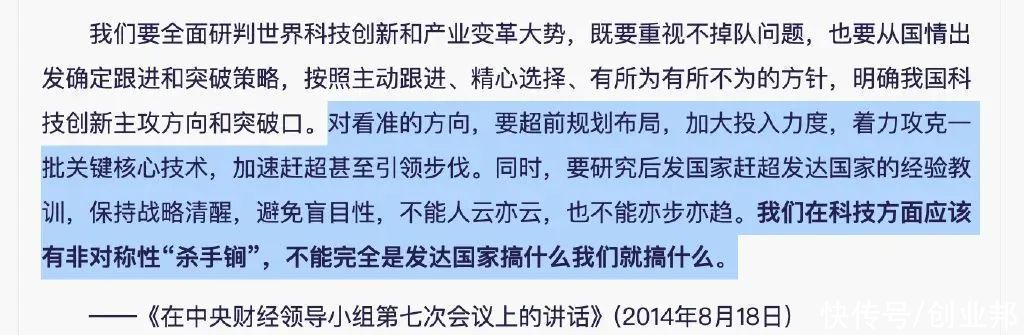

那么更合适的产业链安全观是什么呢?掌握某些杀手锏技术,全球顶尖,非我不可,随时可以借此卡别人脖子。如果把均势理论搬到国际产业竞争中,就是互相卡脖子的世界,才是更稳定的世界。

“全产业链安全论”之外,“出口立国”,更是一个根深蒂固的思维惯性。这种惯性基于过去40年我国经济的成功实践,但也暗含一个问题:我国为什么从改开早期至今都如此重视出口?一个关键原因是国内生产的供给无法被国内的需求消化(购买力不够),这在越早期越明显,所以只能借助欧美买家完成供需循环。

换言之,出口本身不是目的,供需之间的正常循环才是。如果国内购买力足够强,强到国内的需求能消化国内的供给,那出口的重要性也会大大降低。实际上,我国出口占GDP的比在2008年以后已经大幅降低。

文章来源:《东南亚研究》 网址: http://www.dnyyjgw.cn/zonghexinwen/2022/0508/739.html